| |

富士通 デスクトップ型 ESPRIMOですが、D5xxシリーズの三桁からD70xxの四桁へ変更されました。

それに伴い、外観や構造が色々と変更されました。筐体は、高さが18mm、奥行きが42mm小さくなりました。幅は変更ありません。

小型化に伴い5インチドライブが廃止され、ノートPC向けスリムドライブのみ取り付け可能となりました。

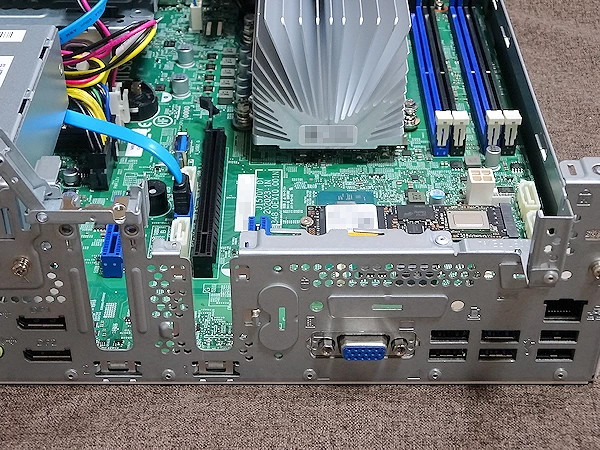

一番影響が大きい変更点は、PCI-Express スロットの仕様が変更されたことです。基本モデルでは、左側の1ヶ所のみロープロファイルPCI-Eのx4が取り付けできます。コネクタ後部に切り欠きがあるためx16サイズのPCI-Expressボードを取り付けることは可能ですが、x4での動作になります。その隣にある黒色コネクタのx16は、基本的に使用できません。一部のモデルではオプション設定でロープロファイルPCI-Eのx16スロットが使えるようですが、対象モデルが限られるようです。

更に一部のモデルでは、オプションのグラフィックボードを選択すると3桁ESPRIMOと同じように標準サイズのPCI-Eのx16が1スロット使えます。

購入時のオプション設定でライザーのみ追加することはできないようです。

ESPRIMO といえばスリムディスクトップ型であるのに、標準サイズのPCI-EもしくはPCIが2スロット使用できるのが長所であったため、残念な仕様変更です。

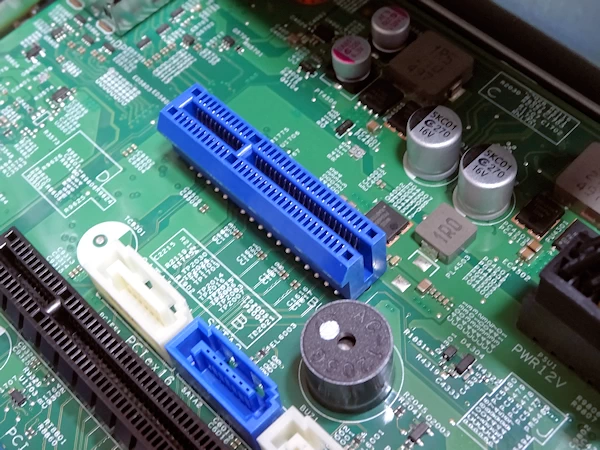

x4コネクタの後部は切り欠きがあるため、x16のボートを取り付けることが可能です。

その隣の黒いx16コネクタが標準で使用できないのが、とても残念です。

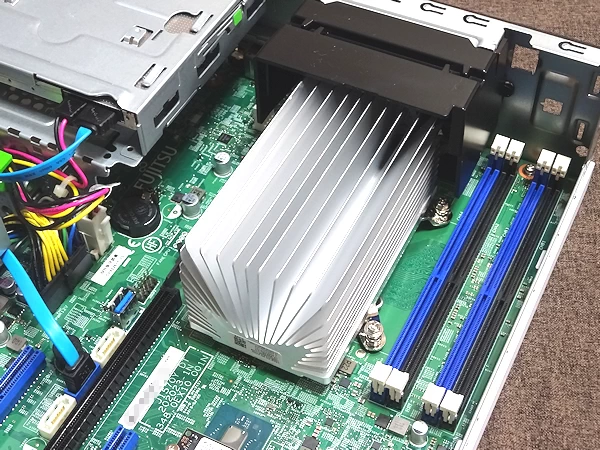

CPUヒートシンクです。前面ファンの風がヒートシンクに当たって冷却する構造です。

ドライブ取り付け部分です。マウンタは後部の黄緑レバーを押せば簡単に外れる構造ですが、取付時は前面の金属部分のはめ合わせが少し難しく、設計レベルが落ちたと感じさせられます。DVDドライブはスリムドライブ専用となり、3.5インチHDDが標準で取り付けられなくなりました。

レポート No.5071 CELSIUS J5010 (ESPRIMO D7010互換)3.5インチHDDを取り付けてみた にて3.5インチHDDを取り付ける方法について考察しています。

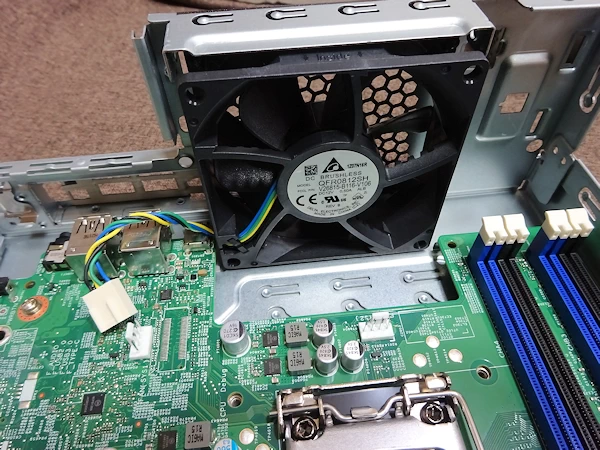

前面ファンは、マザーボードを後部にずらさないと外せない構造です。これは3桁ESPRIMOと同じです。

ファンは、デルタ製のQFR0812SH DC12V 0.50Aが使用されています。CELSIUS J5010では AVC DASD0825B2S が使用されていました。個人的な感覚では、AVCよりDELTAのほうが圧倒的に信頼性が上であるという認識ですが、今では AVC のほうが上ということでしょうか。

|