| |

TEXIO PSWシリーズは、USB接続で制御可能なスイッチング式の直流安定化電源です。

2025年現在において現行品PSW-Aシリーズの前の機種となります。

写真のPSW-360L80は、0-80V/0-13.5Aの範囲で最大360W出力可能です。

小型なのにワイドレンジで高出力可能なため、とても便利な存在です。

問題なく使用できますが、点検と清掃のために分解してみることにしました。

内部に埃が溜まっていたり、基板上にはんだボールができていたり、電解コンに漏れ等があると、故障の原因となります。

生産国は台湾です。TEXIOは旧ケンウッドの測定器部門が源流で、現在は台湾 GW INSTEKの子会社です。

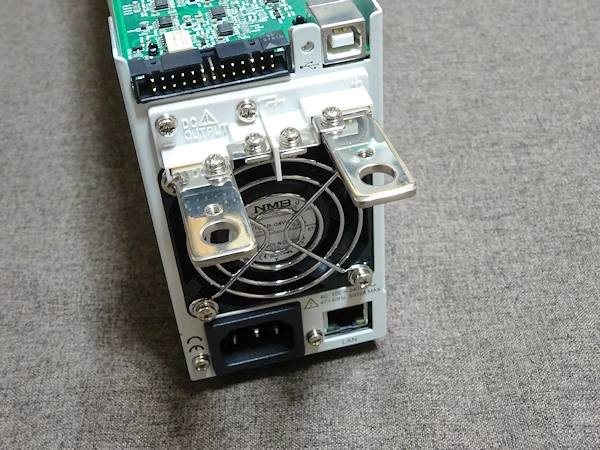

冷却ファンの取り外しは、背面の4ヶ所のネジを外し、後ろから抜き取ります。

ファンの形状に合わせて、ケース側もピッタリとした形状になっています。

他の同等品のファンに交換しようとする場合は、この部分の干渉が問題になりそうです。

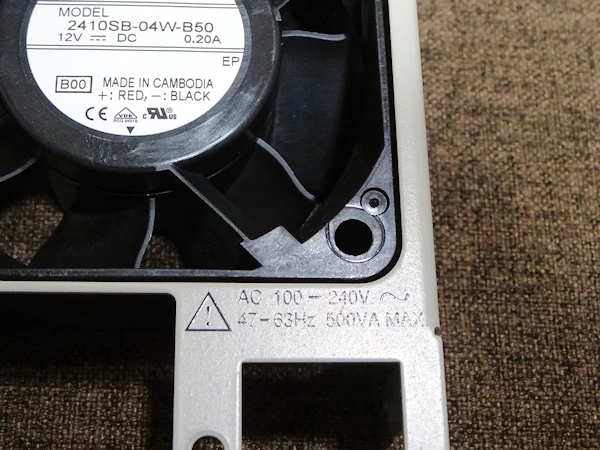

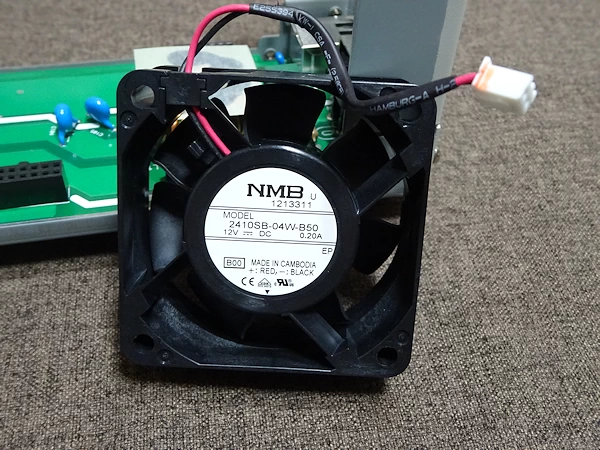

使用されているファンは、ミネベア 2410SB-04W-B50 DC12V 0.2A、6cm、25mm厚です。

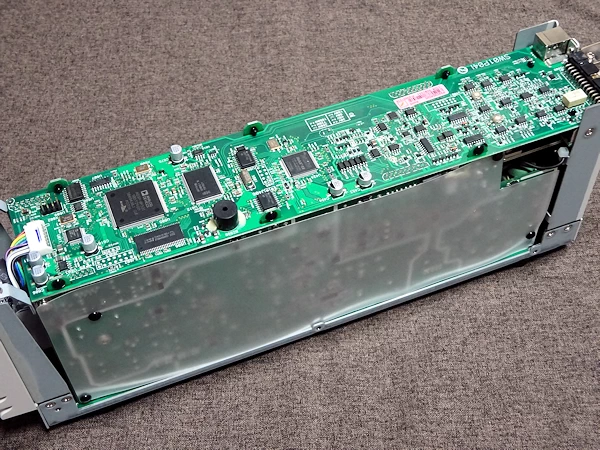

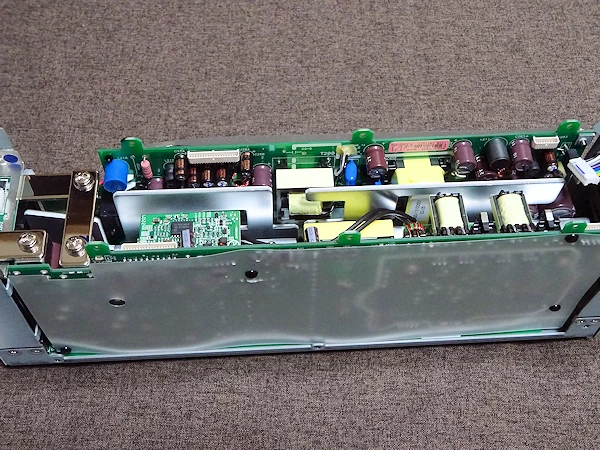

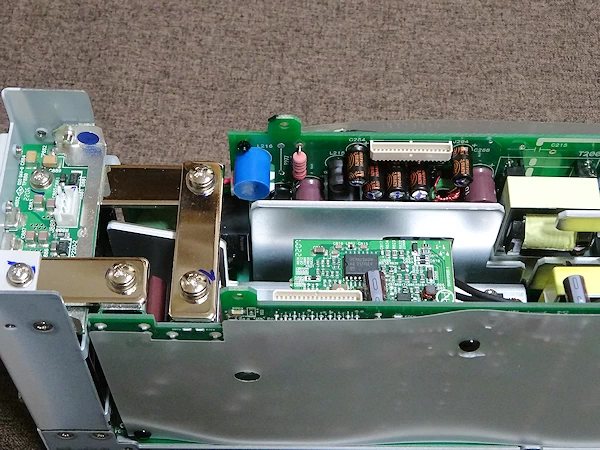

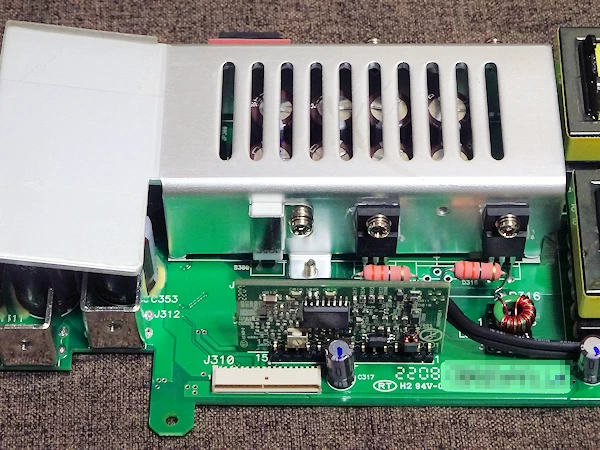

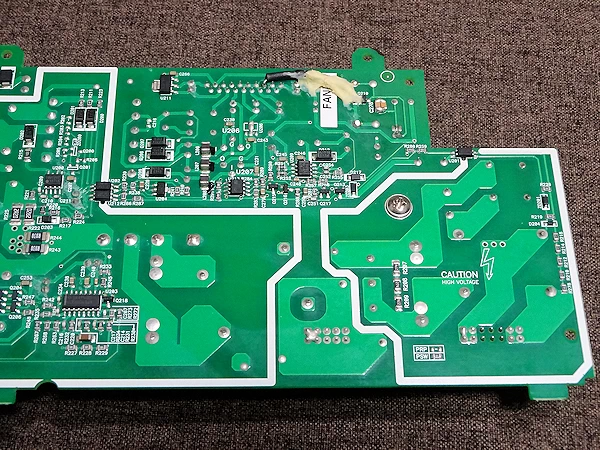

外部ケースを開けた状態です。上面の基板は制御基板ですが、上面基板と側面基板の組み合わせ方が菊水のような感じです。

基板に穴と凸を設けて、差し込んでクリップ留めは菊水の特許技術なのかと思ってました。

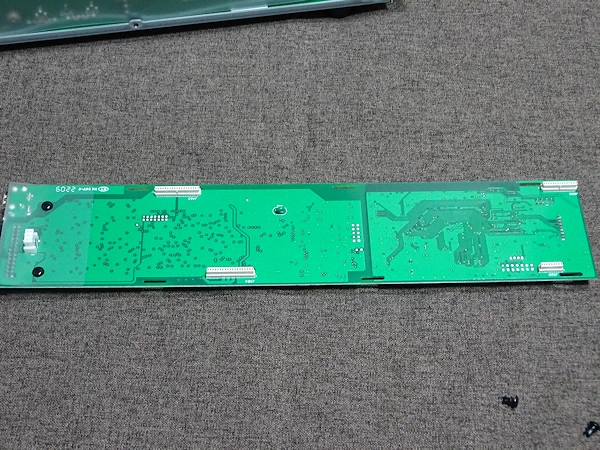

制御基板の背面です。一般的な測定器のように、I/Oとメイン制御部で絶縁されていることが分かります。

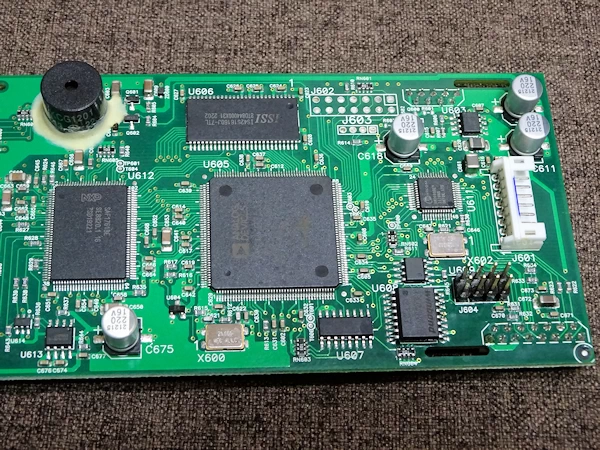

メイン制御側です。

U605に アナデバ ADSP-BF531 というマイコンが載っています。Blackfinアーキテクチャを採用し、400MHz駆動のようです。Blackfinを実際に使ってみたことが無いので何とも言えませんが、データシートを見る限りでは信号処理と外部メモリに特化したシングルコア時代のマイコンのようです。今の時代だとマルチコアを使用してDSPの機能はソフトでやってしまうか、マイコンとFPGAを組み合わせて使うのが主流のような気がします。例えばFFTアナライザ程度の信号処理であれば、エントリークラスのスマホ用マイコンにて表示処理等を平行しながら片手間で処理できてしまう時代です。

U612に NXP SAF1761BE というUSB2.0コントローラが搭載されています。アナデバのマイコンにUSB機能がないため、外付けしているようです。制御部の設計思想が少し古いのかな?という感じです。

U606に ISSI IS42S16160J-7TL というSDRAMが搭載されています。容量は32MB、動作クロックは143MHzのようです。上記のアナデバ製マイコンの外部メモリとして使用しているようです。

U608に搭載されているのは、 winbond 25Q64JVFIQ(W25Q64JV)というFlash ROMのようです。マイコンとの接続方法は、 Dual/Quad SPI対応のようです。容量は8MBです。

その上に搭載されているU609は、CYPRESS FM25CL64B という8KBのFRAM、SPI接続のようです。

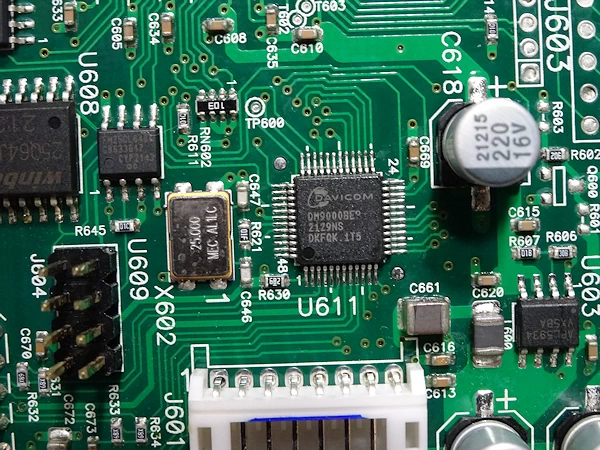

U611には、DAVICOM DM9000BE というチップが搭載されています。これはEthernet コントローラICのようで、100BASE-T/TXに対応しているようです。

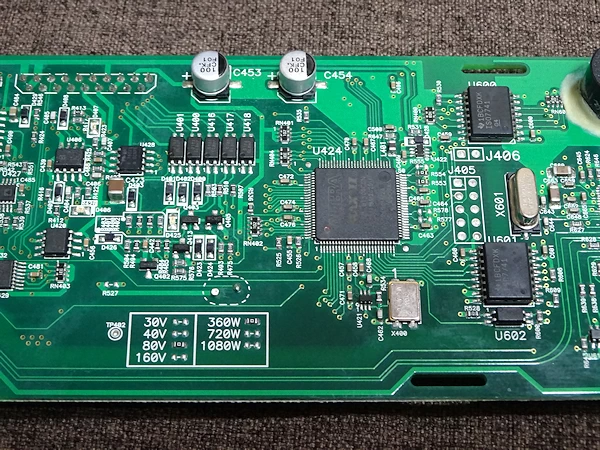

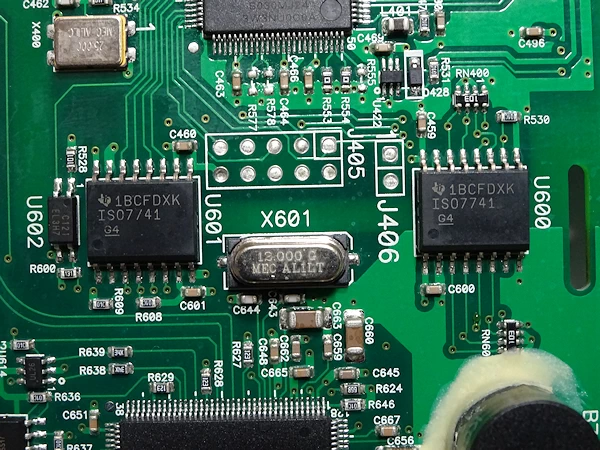

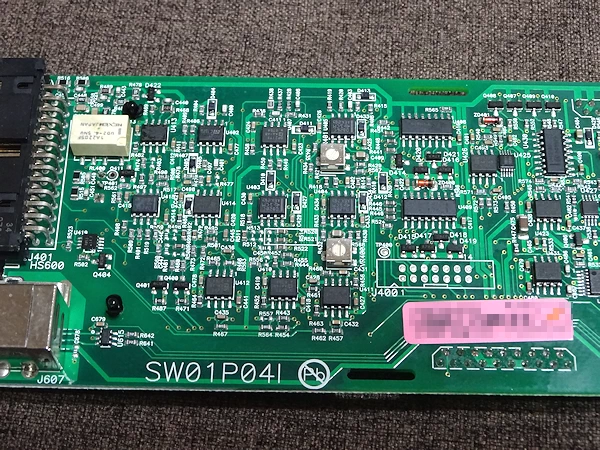

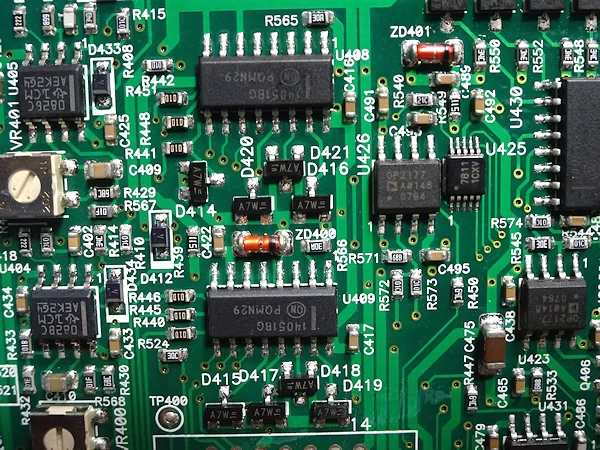

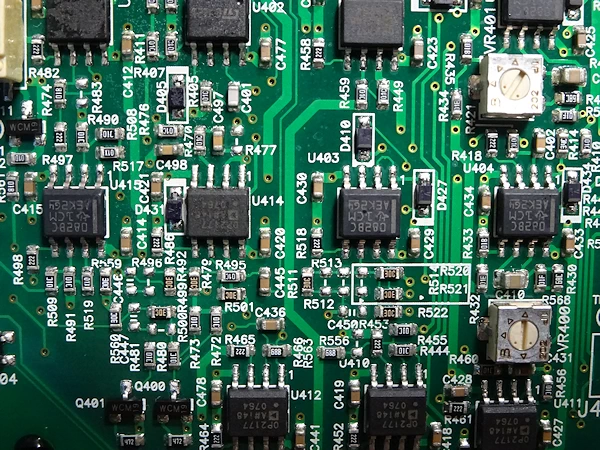

制御基板のI/O側です。

U424には、altera EPM570T100C5N というチップが搭載されています。CPLDというFPGAのようなもので、論理回路を組み合わせた機能作成に特化しているようです。

U600、U602には Texas ISO7741、4chのデジタルアイソレータが搭載されています。アイソレーションにはキャパシタンスが使われているようで、高速な信号用のようです。データレートは100Mbpsです。データシートを見るとESD用のようですが、あまり耐圧は高くないようです。

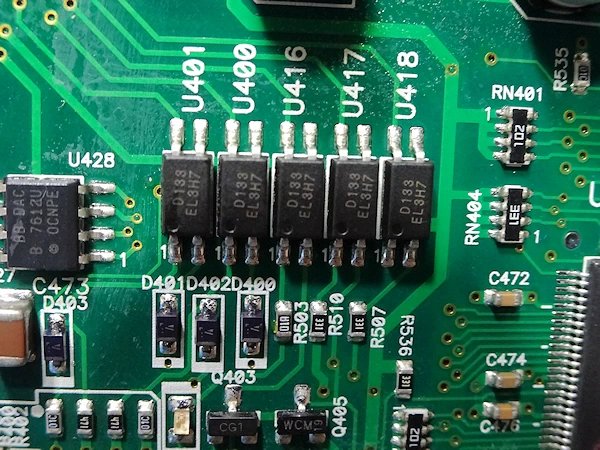

U400、U401、U416、U417、U418 には、EL3H7というフォトカプラのアイソレータが搭載されています。データシートにESDについての記載がありませんが、アイソレーション電圧は3.7kV、ブレイクダウン電圧は80Vのようです。

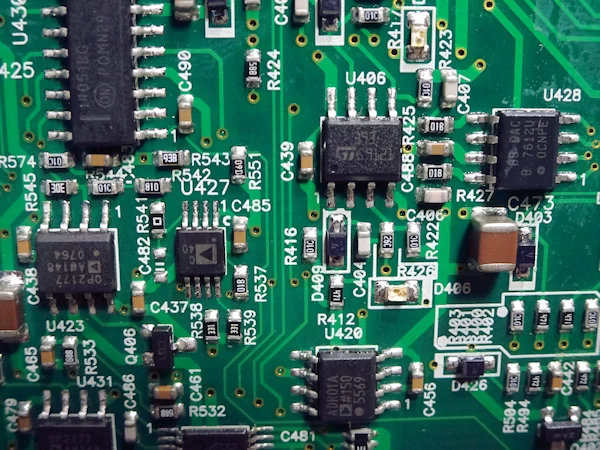

コネクタ付近には色々なICが沢山ついています。

写真から判別できるICは、以下の通りです。

U420 アナデバ ADR01A 高精度電圧リファレンス 10V、初期精度:±0.1%

U423 アナデバ OP2177 2chオペアンプ

U428 TI DAC7612U 12bit DAコンバータ 3線SPI入力 2ch出力

U430 ONセミ MC14051B (14051BG)8ch アナログマルチプレクサ

U426 アナデバ OP2177 2chオペアンプ

U408、U409 ONセミ MC14051B (14051BG)8ch アナログマルチプレクサ

U405、U404 TI TL082B (TL082BC)オペアンプ

面倒になったので割愛します(笑)

オペアンプが沢山ついています。

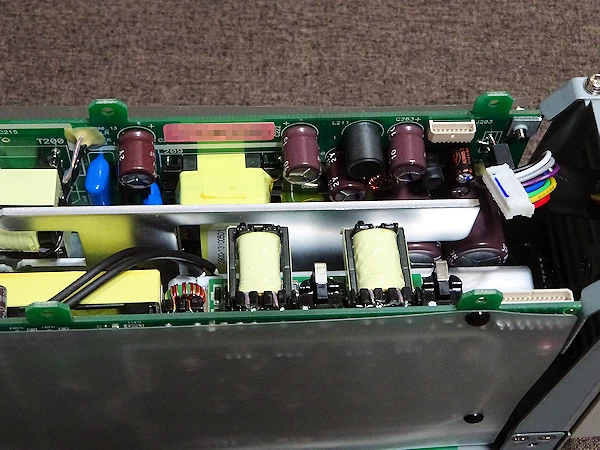

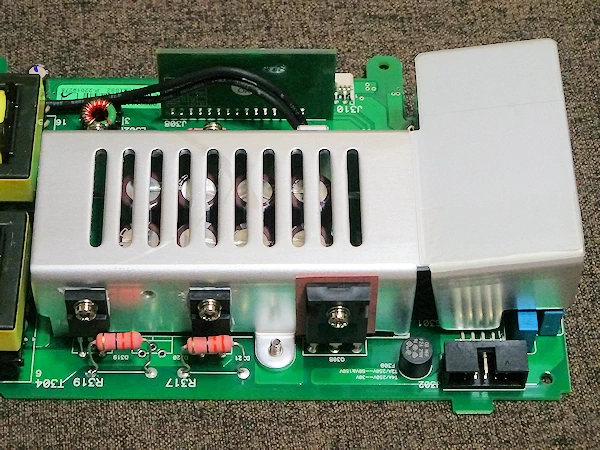

制御基板を外した状態です。大きな基板が2枚、縦に刺さっています。

奥側がACからDCへ変換する基板、手前側が定電圧および定電流を生成出力する基板のようです。

密度は高めです。ここまで詰め込んでいるとエアフローが心配です。

金属プレートを組み合わせて、後方に出力されています。

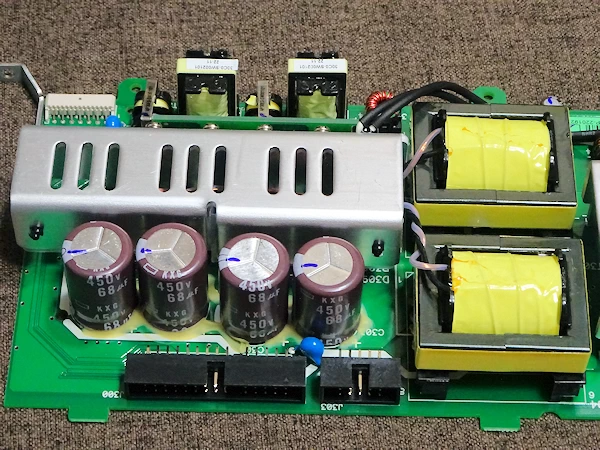

出力側の基板を外した状態です。

ビックリしたのが、基板間のコネクタとして2.54mmピッチのピンソケットが使わています。このコネクタで

ACからDCへ変換された電力が流れます。もちろん多数のピンを使用して並列に流れるようになっていますが、

大電流が流れる回路にこれを使っても良いのだと勉強になりました。

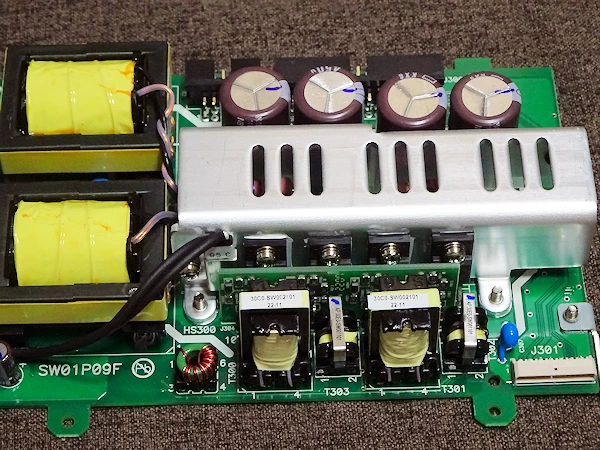

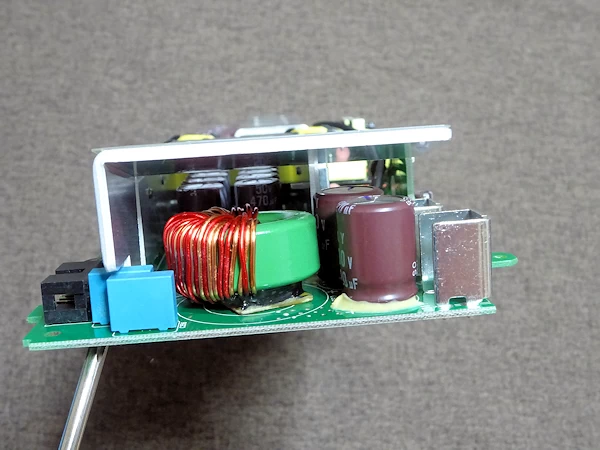

外した出力側の基板です。写真右側が入力側、写真左側が出力側です。真ん中に大きなトランスが付いています。

入力側の拡大写真です。

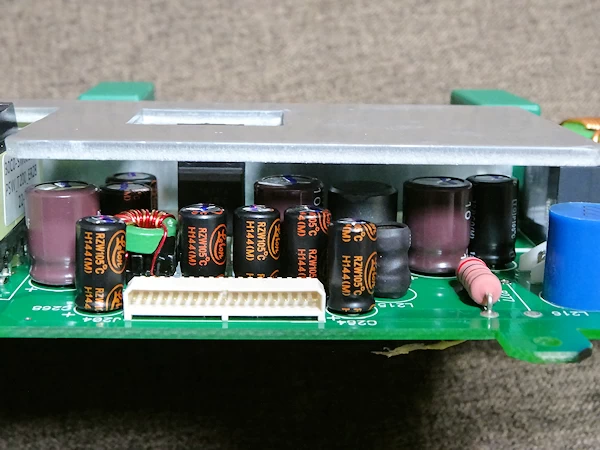

入力側を反対から見たときの拡大写真です。電解コンには日ケミが使用されています。

出力側の拡大写真です。

出力側を反対から見たときの拡大写真です。

出力側を側面から見たときの拡大写真です。ヒートシンクに合わせて、背が低いタイプのコンデンサが使用されています。

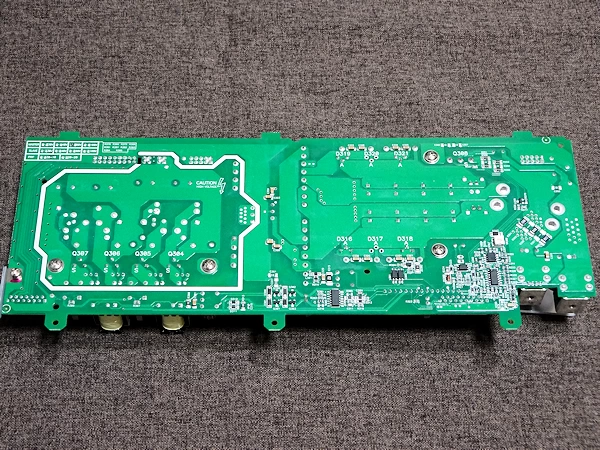

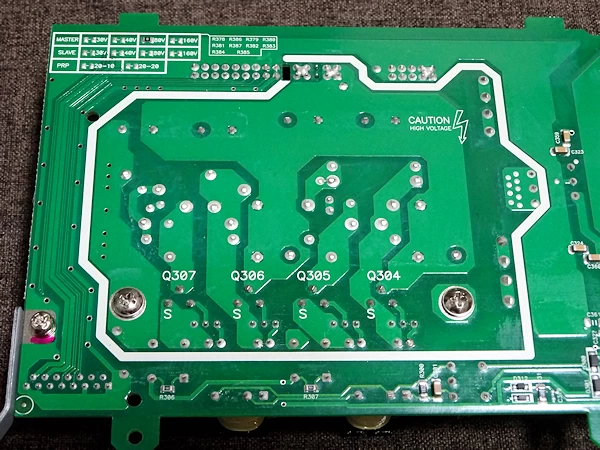

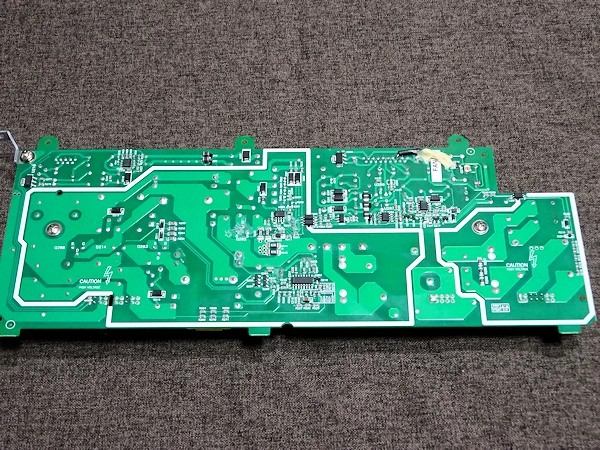

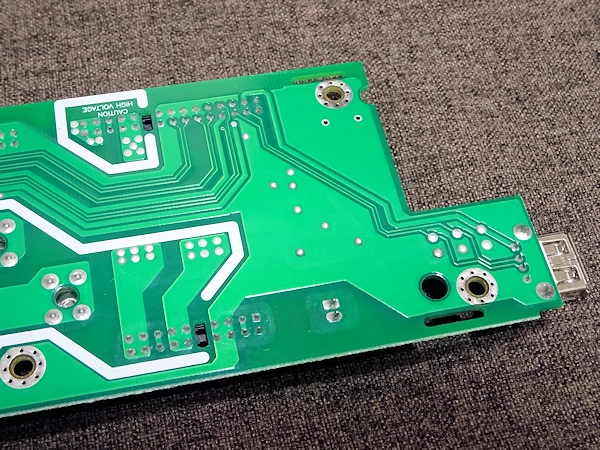

基板背面です。

入力側の拡大写真です。

出力側の拡大写真です。電流検出用のシャント抵抗にR010(0.010Ω)が中央に配置され、電流を分散させるために並列でR012(0.012Ω)が2個両端に使われています。

大電流を流した場合、0.001Ωの差でもハッキリと分かれてしまって抵抗値の少ないところに集中してしまうのですが、制御的には有利になるのでしょうか?

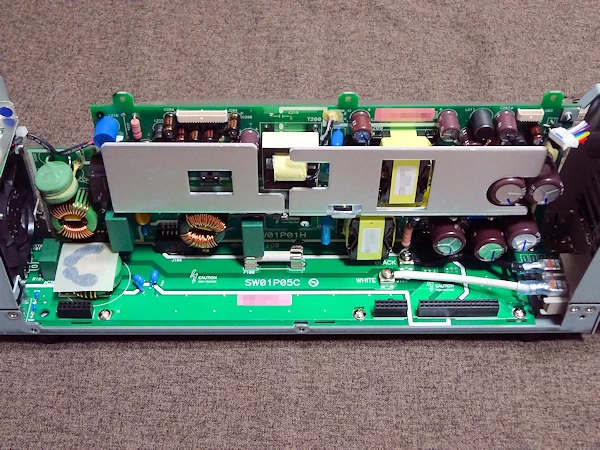

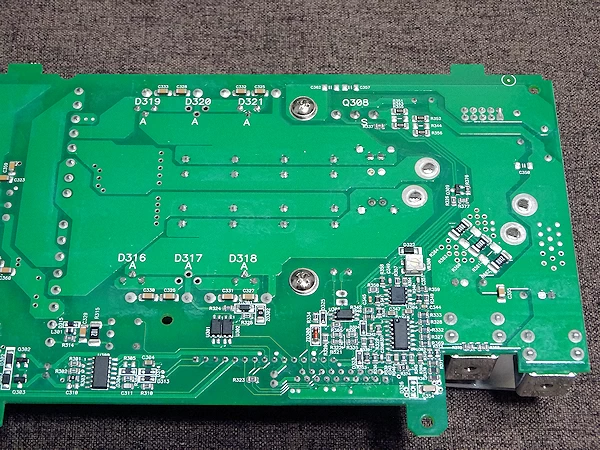

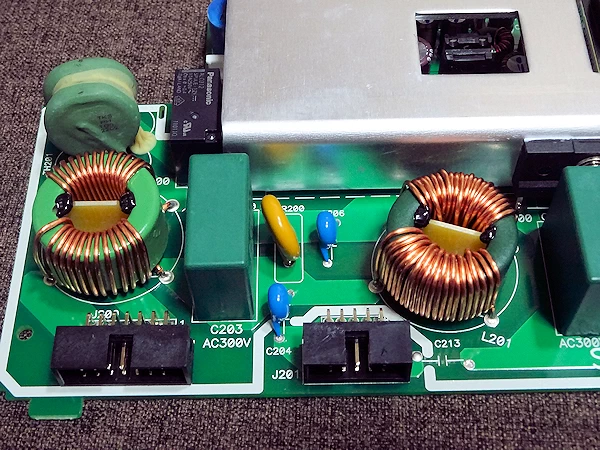

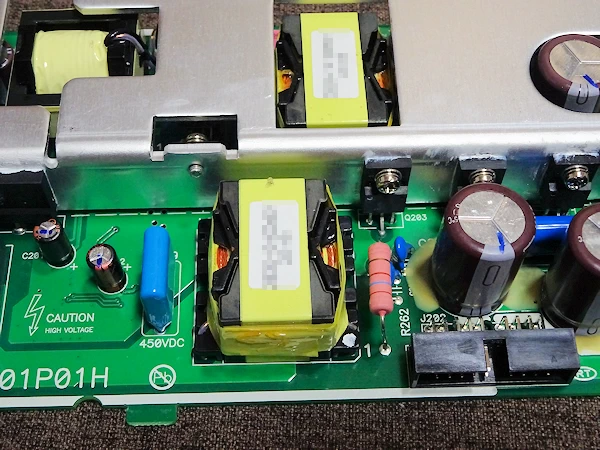

もう1つの基板、ACをDCに変換する基板です。

AC側です。AC100V系の電力線にも2.54mmピッチのピンソケットが使わています。

AC100V系の電力系にこれを使おうとする発想が全くなかったため、これを見れただけでも分解してみた価値がありました。

やはり、ものづくりに柔軟な発想力は必須だなと思います。

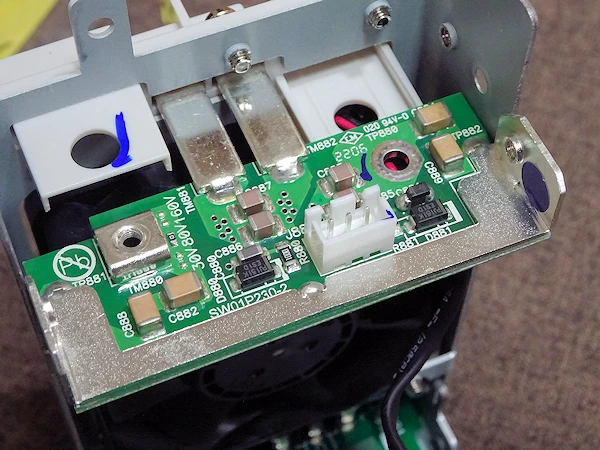

AC側の反対面から見た写真です。ここはAC to DCの制御における、制御用DC電源部分のようです。

トランス部分です。

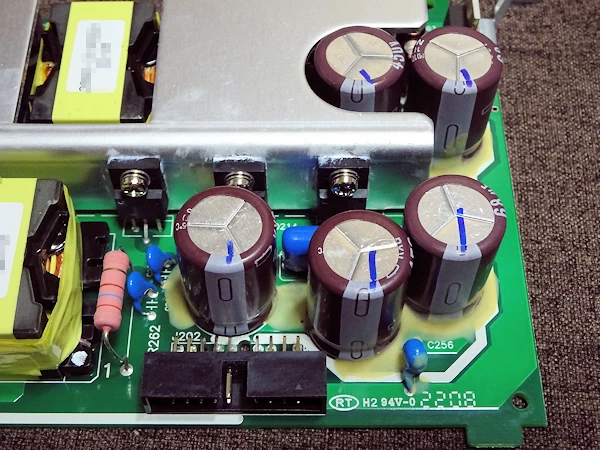

DC側です。平滑用の大きなコンデンサは、すべて日ケミです。

DC側の反対面から見た写真です。

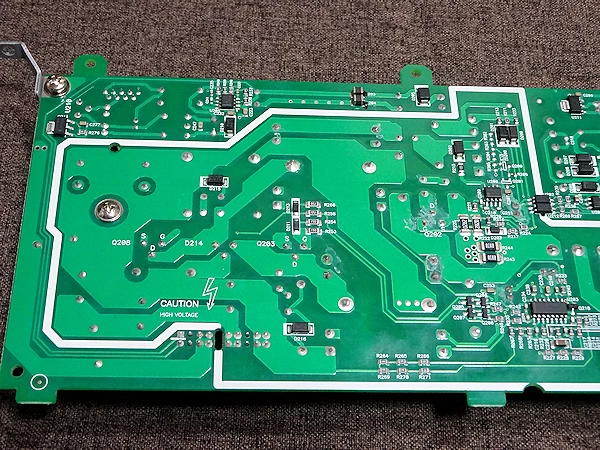

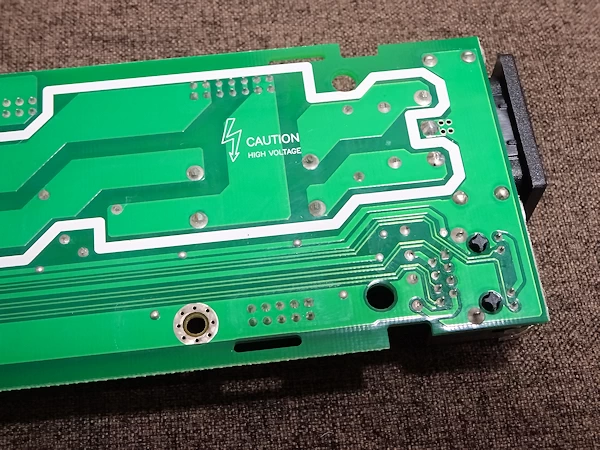

基板背面です。右側がAC側です。

DC側の拡大写真です。

AC側の拡大写真です。耐圧を稼ぐために抵抗を直列に数個使う手法は、電源メーカーも使うのだと知ることができて安心できました。

ワットを稼ぐためなら並列でも良いのですが、低圧回路は抵抗の使用で耐圧を考えることはありませんが、高圧系は直列接続による分圧が必要になります。

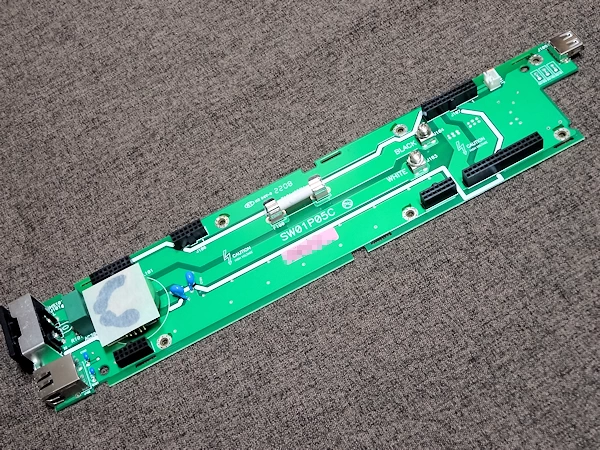

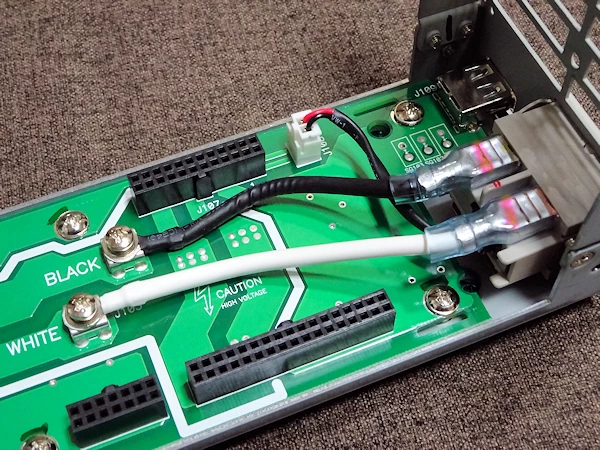

底面の基板です。単なる中継基板で、AC100VとDC変換後のDC電力、LAN、USBが配線されています。

AC100Vのヒューズです。基板の故障以外で基本的にこのヒューズが切れることはありませんが、ヒューズはこの位置にあります。容量は10Aです。

AC100VとLANが並んでいるのは、奇妙な光景です。

背面です。AC100VとLANの間にフレームGNDが配線されていますが、奇妙な光景です。

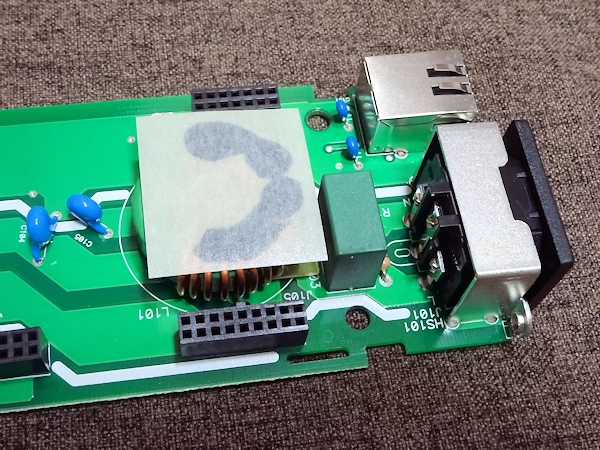

フロント側です。電源スイッチはAC100VをON/OFFさせる構造ですので、すぐ隣のUSB端子と同じ基板です。

背面です。USB配線の周りにフレームGNDのベタがありますが、個人的な素人考えですが基板を分けるか、せめてルーターの長穴を入れたくなります。

LANの配線がとても長く、長い距離をAC100V系と並走しています。

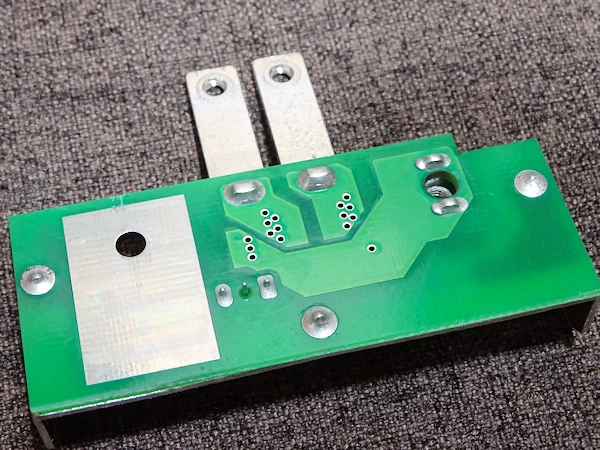

定電圧もしくは定電流の出力端子付近です。菊水の電源ではリード線の大きなセラコンかバリスタのような物が力業でネジ留めされているのですが、これは1つの基板で対応しています。基板ASSYコストは増えますが、組み立てコストは大幅に削減できるため、メイドインジャパンにするならこちらのほうが良い気がします。これは台湾製ですが。

基板裏面です。シンプルな配線です。

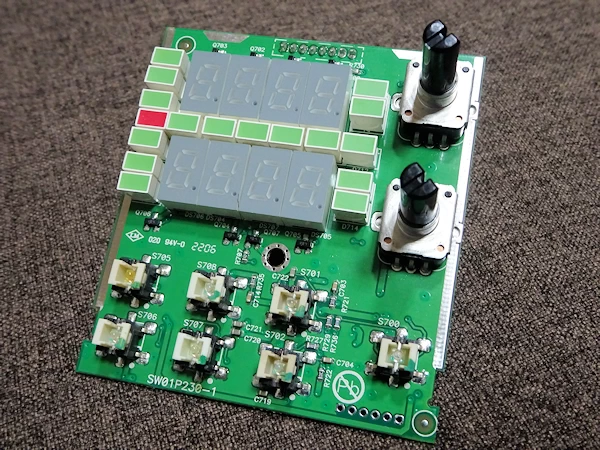

前面の表示部分です。ボタンやLEDなど、菊水と似たような部品が使用されています。基板アートワークに著作権はありませんが、ここまで菊水に似せるかという感じです。

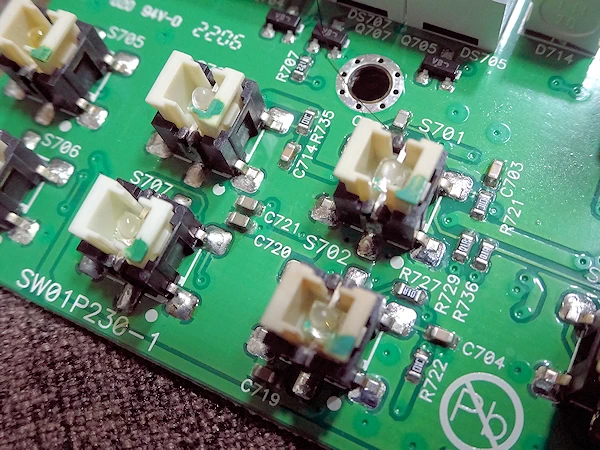

ボタン部分です。中に砲弾型のLEDが入っています。菊水と同じような構造です。

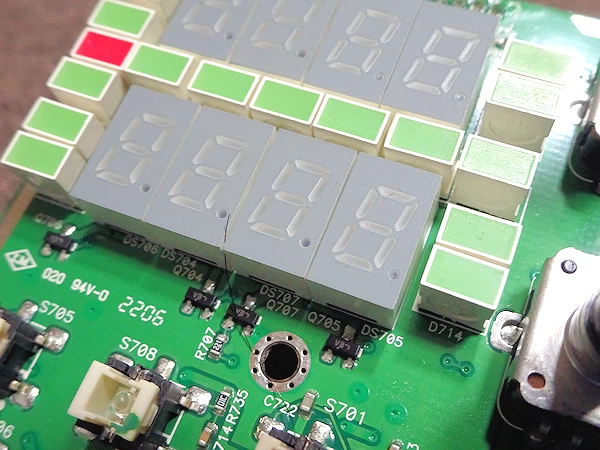

7セグとLEDです。菊水の7セグは赤色ですので色が違いますが、普通のLEDは菊水と似たような四角い物が使用されています。

基板背面です。制御基板との配線は、菊水の場合はフレキが使われますが、TEXIOは電線が使用されています。写真にはありませんが、基板をフレームに固定する方法も菊水とかなり似ています。設計は菊水に外注したのかな?とも思いましたが、菊水とは異なる部分も色々あるため、やはり似せてきたのかな?という感じです。

という訳で、なぜか内部は菊水っぽい設計であることが分かりました。

後日、菊水の電源をバラして検証してみようと思います。

|